![]() Número 25, enero, 2025:

1–20

Número 25, enero, 2025:

1–20

ISSN versión impresa: 2071–9841 ISSN versión en línea: 2079–0139 https://doi.org/10.33800/nc.vi25.366

ESPONJAS MARINAS (PORIFERA: DEMOSPONGIAE) DE LOS ESPIGONES DE TUXPAN, VERACRUZ, CON NUEVOS REGISTROS PARA MÉXICO

Marine sponges (Porifera: Demospongiae) from the breakwaters of Tuxpan, Veracruz, with new records for Mexico

Vicencio de la Cruz-Francisco

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan, Universidad Veracruzana. Carr. Tuxpan-

Tampico km

7.5, Col. Universitaria CP. 92854, Tuxpan, Veracruz, México.

vicenciodelacruz@gmail.com; ![]() https://orcid.org/0000-0001-8339-6730

https://orcid.org/0000-0001-8339-6730

[Recibido: 30 de septiembre, 2024. Aceptado: 27 de noviembre, 2024]

RESUMEN

Los espigones son estructuras rocosas que protegen la costa y promueven el establecimiento de diversos organismos sésiles, como las esponjas marinas. El presente trabajo proporciona los primeros registros de esponjas marinas que habitan en los espigones de Tuxpan, Veracruz, México. En total se identificaron siete especies de la Clase Demospongiae, de las cuales tres son nuevos registros para México y cuatro son nuevos registros para el litoral norte de Veracruz. Estos registros contribuyen al conocimiento de la biodiversidad marina en México.

Palabras clave: litoral, intermareal, bentos, comunidades biológicas, espículas.

ABSTRACT

The breakwaters are rocky structures that protect the coast and promote the establishment of diverse sessile organisms, like the marine sponges. The present study provides the first records of marine sponges that inhabit the breakwaters of Tuxpan, Veracruz, Mexico. In total, seven species of the Class Demospongiae were identified, of which, three are new records for Mexico and four are new records for the northern coast of Veracruz. These records contribute to the knowledge of marine biodiversity in Mexico.

Keywords: coastal, intertidal, biological communities, spicules.

INTRODUCCIÓN

Las esponjas marinas en el sur del golfo de México han sido uno de los grupos faunísticos mejor estudiados y en los últimos años se ha incrementado el conocimiento de su riqueza de especies, sin embargo, la mayoría de las especies han sido registradas para los arrecifes coralinos (Gómez y Heras-Escutia, 2022; Ugalde et al., 2021). Debido a los vacíos de información que

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons CC BY-NC 4.0: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional

existen para otros ecosistemas acuáticos, se ha sugerido que el conocimiento de las esponjas se puede duplicar con la realización de nuevos estudios dirigidos a otros ecosistemas como los manglares, pastos marinos y litorales rocosos (Ugalde et al., 2021). En el estado de Veracruz, los litorales rocosos han sido explorados principalmente para el estudio de las algas bentónicas (García-López et al., 2017; Landa-Cansigno et al., 2019, Mateo-Cid et al., 2024), pero en relación a las esponjas marinas el conocimiento es muy limitado, conociéndose seis especies de esponjas para el intermareal rocoso de Montepío, en San Andrés Tuxtla (Gómez-López, 2011), mientras que en el intermareal rocoso de Cazones de Herrera se han registrado siete especies (De la Cruz-Francisco et al., 2017; Rodríguez-Muñoz et al., 2023).

En los litorales arenosos con importante desarrollo costero se construyen estructuras artificiales como escolleras y espigones con la finalidad de proteger la zona costera del oleaje y de la erosión, al ser sustratos rocosos y estar situados en el ambiente intermareal y submareal proveen hábitats para comunidades marinas sésiles, sedentarias y móviles (Aguilera et al., 2014; Masi et al., 2009). Las esponjas marinas son de los grupos bentónicos que colonizan exitosamente estos sustratos artificiales, inclusive llegan a ser más diversos en especies en comparación a los sustratos naturales, principalmente esponjas incrustantes y masivas son las que predominan en estos ambientes (David-Colón y Marin-Casas, 2020). Sin embargo, en el litoral de Veracruz existe un desconocimiento de las especies de esponjas que colonizan los espigones y escolleras, principalmente las algas bentónicas han sido objeto de estudio en estos sustratos (Arvizu-Coyotzi, 2019; García-López et al., 2017; Mateo-Cid et al., 2024) y en menor importancia se han realizado inventarios de invertebrados que incluyen moluscos, poliquetos, picnogónidos, crustáceos y equinodermos (Arvizu-Coyotzi, 2019; Child, 1992). Por lo anterior, el presente trabajo aporta los primeros registros de esponjas marinas que habitan en los espigones del litoral de Tuxpan, ambiente artificial del cual solo se conoce su diversidad de algas bentónicas (MateoCid et al., 2024) y picnogónidos (Child, 1992).

OBJETIVOS

- Registrar la diversidad de esponjas marinas del litoral de Tuxpan, Veracruz, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

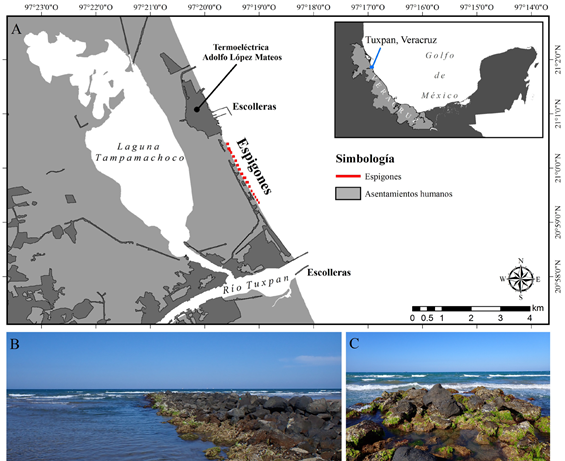

Área de estudio. Tuxpan es un municipio costero ubicado al norte del Estado de Veracruz, México. La zona litoral es principalmente de arena fina, en la parte central del litoral desemboca el río Tuxpan y hacia el norte se ubica una central termoeléctrica, entre estas dos zonas hay una extensión de aproximadamente 5 km en el que se han establecido 16 espigones rectos y perpendiculares a la costa. Cada espigón mide aproximadamente 60 m de longitud, la separación de los espigones entre uno y otro es de alrededor de 160 m; en estos sustratos se desarrollan comunidades de algas bentónicas e invertebrados marinos. Además, en este litoral destaca el tránsito marítimo nacional e internacional ya que en el municipio se ubica un puerto marítimo industrial y comercial (López-Portillo et al., 2023) (Fig. 1).

Figura 1. Localización geográfica del litoral de Tuxpan, Veracruz, México. A, ubicación de los espigones de Tuxpan. B, espigón perpendicular a la línea costera. C, poza de marea.

Los muestreos se realizaron en los primeros siete espigones del litoral de Tuxpan, durante las mareas más bajas de enero y mayo del 2024. La búsqueda de esponjas se realizó caminando encima y a los costados de los espigones, en cada recorrido se revisaron oquedades, debajo de rocas y en las macroalgas. Los especímenes fueron desprendidos del sustrato usando una navaja inoxidable, las muestras colectadas se depositaron en frascos de vidrio y se conservaron en alcohol etílico al 70%, posteriormente se depositaron en la colección biológica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana. La identificación de las especies se realizó utilizando las guías de identificación y artículos científicos del Atlántico occidental (Cárdenas et al., 2009; Cruz-Barraza et al., 2020; Díaz et al., 1993; Fortunato et al., 2020; Hadju et al., 2011; Rützler y Smith, 1992; Samaai et al., 2022; Turner, 2020; van Soest, 2017; van Soest et al., 2012; Ugalde et al., 2021; Wilson, 1911; Zea & De Weerdt, 1999).

Las especies identificadas se describen con los siguientes datos: sistemática, material examinado, descripción, esqueleto, espículas, distribución global, ecología y comentarios. Para el caso de las espículas se realizaron 30 mediciones de cada categoría: longitud (mínimo–promedio– máximo) y ancho (mínimo–promedio–máximo); para microescleras tipo áster, se registró solo el diámetro total.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

SISTEMÁTICA

Subclase: Heteroscleromorpha Cárdenas, Pérez & Boury-Esnault, 2012

Orden: Axinellida Lévi, 1953

Familia: Raspailiidae Nardo, 1833

Subfamilia: Cyamoninae Hooper, 2002

Género: Cyamon Gray, 1867

Especie: Cyamon vickersii (Bowerbank, 1864)

Material examinado. CP-00010, Tuxpan, Veracruz, México, zona intermareal de los espigones (20°59’39.26” N, 97°19’11.35” O), 11 de enero, 2024.

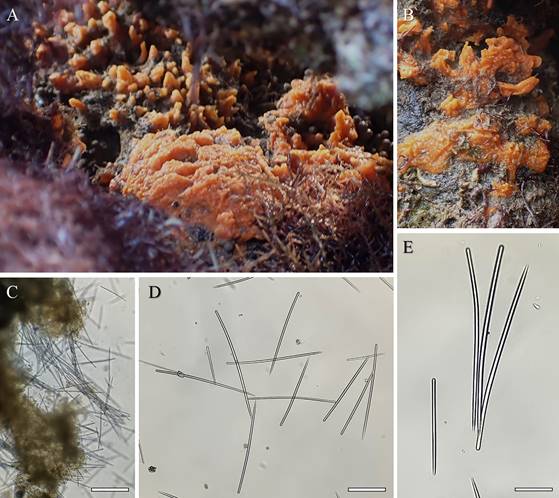

Descripción. Esponja incrustante a masiva de 15 x 20 cm, y 4–10 mm de grosor; superficie híspida y conulosa, al tacto es de consistencia compresible y blanda; la coloración en vivo es anaranjada y cambia a café oscuro al preservalos en alcohol (Fig. 2, A-C).

Esqueleto. Presenta una reticulación de tracto plumoso multiespicular de estiles gruesos y delgados de longitud variable, con presencia de poliactinas distribuidas por todo el esqueleto (Fig. 2D).

Espículas. Estiles largos, delgados y ligeramente curvados de 1475–1711–2175/10–12–15 µm (Fig. 2E); estiles cortos y gruesos de 360–492–640/13–17–23 µm (Fig. 2F), estiles centrotilotes cortos y delgados de 340–460–610/4–5–7 µm, ondulados en la mitad y otros en la mitad superior (Fig. 2G-H). Poliactinas de tres a cinco actinas (generalmente cuatro), el clado basal de 73–99– 125/9–12–18 µm y clado lateral de 40–53–65/7–9–13 µm, las actinas presentan microespinas, las cuales son más abundantes en sus extremos (Fig. 2I-J).

Distribución. Brasil, Caribe (van Soest et al., 2012). Primer registro para el sur del golfo de México.

Ecología. Habita en pozas de marea, coloniza la pared vertical y parte superior de las rocas que componen los espigones del intermareal medio e inferior, cohabita con briozoos incrustantes, ascidias y macroalgas.

Comentarios. Anteriormente, van Soest et al. (2012) demostraron la ausencia de estiles centrotilotes en especímenes del Atlántico occidental, por lo que restringieron la distribución de C. vickersii al océano Índico, y propusieron reasignar a todos los especímenes identificados para el Atlántico occidental como Cyamon agnani, especie descrita originalmente para Brasil.

Sin embargo, los ejemplares revisados para esta localidad del golfo de México sí corresponden a C. vickersii ya que presentaron estilos centrotilotes delgados y ondulados, y con espinas en los extremos agudos, características principales de la especie (Carter, 1879; Hooper, 2002) y que está ausente en Cyamon agnani (Boury-Esnault, 1973).

Esta especie se encontró en los espigones durante las mareas bajas, lo que sugiere una tolerancia a la desecación cuando la marea desciende. Se ha reportado que las especies de Cyamon habitan en aguas poco profundas desde 0–70 m y coloniza corales muertos y otros sustratos de piedra caliza (van Soest et al., 2012).

Figura 2. Cyamon vickersii en espigones de Tuxpan, Veracruz, México. A, forma y color de la esponja. B, superficie conulosa e híspida. C, preservado en alcohol. D, tracto plumoso. E, megaescleras y microescleras. F, estiles cortos, gruesos y curvados. G-H, estiles centrotilotes cortos, delgados y ondulados. I-J, poliactinas de tres clados y cuatro clados. Barra de escalas: E= 200 µm; F-I= 50 µm.

Orden: Clionaida Morrow & Cárdenas, 2015

Familia: Placospongiidae Gray, 1867

Género: Placospongia Gray 1867

Especie: Placospongia ruetzleri van Soest 2017

Material examinado. CP-00014, Tuxpan, Veracruz, México, zona intermareal de los espigones (20°59’27.65” N, 97°19’4.48” O), 19 de julio, 2024.

Descripción. Esponja incrustante de 10 x 14 cm, y 2–4 mm de grosor; superficie compuesta por placas lisas, duras y separadas por elevados surcos porosos, la abertura de los surcos es de aproximadamente 1.5 mm de ancho; el interior de la esponja es compresible; la coloración en vivo es rojo marrón o anaranjado marrón al igual que en especímenes preservados en alcohol (Fig. 3A-B).

Esqueleto. Superficie ectosomal densamente cubierto por espículas selenásteres y acantomicrorabdos, esto genera una consistencia dura; coanosoma compuesto por haces espiculares de tiloestiles que se proyectan de la base hacia la corteza (orientación perpendicular) (Fig. 3C).

Espículas. Tiloestiles rectos y lisos en dos categorías. Tiloestiles largos de 560–869–1200/ 9–13– 15 µm (Fig. 3D); tiloestilos cortos de 190–326–520 µm/4–6–9 µm (Fig. 3E-F). Selenásteres ovalados de 56–61–68/40–48–50µm (Fig. 3G), se aprecian diferentes tamaños de selenásteres juveniles de 33–39–46/13–24–30 µm (Fig. 3H). Espirásteres irregulares de 6.8–9.4–16.6/0.9– 1.9–2 µm (Fig. 3H). Microrabdos microespinosos y ligeramente sinuosos de 5–9–13/1.4–1.9–

2.2 µm (Fig. 3I).

Distribución. Guyana (van Soest, 2017), golfo de México (Gómez y Heras-Escutia, 2022; Ugalde et al., 2021). Se amplía la distribución de P. ruetzleri para el litoral norte de Veracruz, México.

Ecología. Habita en pozas de marea, coloniza las paredes verticales y rara vez la parte superior de las rocas que componen los espigones del intermareal, queda expuesto durante las mareas más bajas, cohabita con briozoarios, poliquetos serpúlidos y ascidias.

Comentarios. Este resultado constituye el tercer registro de P. ruetzleri para el golfo de México, previamente fue reportado para el arrecife Hornos por Ugalde et al. (2021) y posteriormente para el arrecife Verde por Gómez y Heras-Escutia (2022), ambos arrecifes pertenecen al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Los tamaños de las espículas encontradas en los especímenes se asemejan con la descripción original de van Soest (2017), quien reporta a esta especie en un rango de profundidad de 1–83 m. En este trabajo los especímenes fueron encontrados en la zona intermareal de los espigones durante la marea baja.

Figura 3. Placospongia ruetzleri en espigones de Tuxpan, Veracruz. A, forma y color de la esponja. B, superficie de la esponja con surcos. C, corte transversal del esqueleto. D, tiloestile largo. E, tiloestile y selenáster. F, tiloestile largo y corto. G, tiloestile corto y selenáster. H, espiráster y selenáster. I, acantomicrorabdos. Barra de escalas: D-E= 100 µm; F= 50 µm; G= 50 µm; H= 20 µm; I= 10 µm.

Orden: Haplosclerida Topsent, 1928

Familia: Chalinidae Gray, 1867

Género: Haliclona Grant, 1835

Especie: Haliclona (Haliclona) epiphytica Zea & De Weerdt, 1999

Material examinado. CP-00016, Tuxpan, Veracruz, México, zona intermareal de los espigones (20°59’34.37” N, 97°19’7.44” O), 10 de enero, 2024.

Descripción. Forma masiva con ramificaciones rastreras que se extienden entre y sobre los talos de la macroalga Caulerpa sertulariodes, los ósculos son visibles de 1 mm de diámetro; el espesor de la esponja es de 2–3 mm (Fig. 4A-B). De consistencia compresible y superficie microhíspida.

Color in vivo amarillo, preservado en alcohol es amarillo claro (Fig. 4C).

Esqueleto. Reticulación poligonal de tractos uniespiculares y pauciespiculares (Fig. 4D-E).

Espículas. Óxeas cortas ligeramente curvadas en dos categorías. Óxeas delgadas de 89–99.1– 111/3–4–4.2 µm; óxeas gruesas de 94–105–116/5–5.3–6.5 µm (Fig. 4F).

Distribución. Caribe colombiano (van Soest, 2017; Zea y De Weerdt, 1999). Primer registro para el sur del golfo de México.

Ecología. Habitan sobre macroalgas C. sertularioides, en rocas intermareales de los espigones.

Comentarios. Las características morfológicas, coloración y mediciones de espículas coinciden con la descripción original de Zea & De Weerdt (1999), los autores citan que los especímenes fueron encontrados sobre macroalgas rojas en rocas intermareales de Colombia. Mientras, van Soest (2017) menciona que los especímenes revisados de Guyana se encontraron en un sustrato duro mixto entre 23–24 m de profundidad y no sobre algas. En este trabajo, el espécimen fue encontrado sobre la clorófita C. sertulariodes en el ambiente intermareal.

Figura 4. A-B, Haliclona epiphytica (línea punteada) entre los talos de Caulerpa sertulariodes. C, ejemplar seco de H. epiphytica. D-E, superficie del esqueleto. F, óxeas. Barra de escala: C= 2 mm; D= 400 µm; E= 50 µm; F= 50 µm.

Orden: Tethyda Morrow & Cárdenas, 2015

Familia: Timeidae Topsent, 1928

Género: Timea Gray, 1867

Especie: Timea hechteli Lehnert & Heimer, 2001

Sinónimos: Halicometes stellata sensu Little, 1963

Material examinado. CP-00017, Tuxpan, Veracruz, México, zona intermareal de los espigones (20°59’27.65” N, 97°19’4.48” O), 10 de enero, 2024.

Descripción. Forma incrustante de consistencia compresible y de superficie híspida, de 1.5 mm de grosor (Fig. 5A). Debajo de rocas con la superficie cubierta por sedimento, y las superficies limpias son de color amarillo marrón (Fig. 5B-C). La coloración cambia a marrón claro al preservalos en alcohol.

Esqueleto. Tractos de espículas distribuidos perpendicularmente que sobresalen de la superficie, también se presentan en forma entrecruzada, con abundantes microescleras ásteres distribuidas en todo el cuerpo de la esponja (Fig. 5D).

Espículas. Tiloestiles lisos, rectos y/o ligeramente curvados, de dos tamaños. Tiloestiles largos de 500–810–1205/6–10–17 µm (Fig. 5E-F); tiloestiles cortos de 200–359–440/2–4–6 µm (Fig. 5G); ambos tiloestiles presentaron variaciones en la forma del tilo (5H). Microescleras de dos tipos: esferoxiásteres de 20–40–62 µm, con un centro grande provistos de 10 a 14 radios largos, lisos y afilados en los extremos (Fig. 5I-J), oxiásteres de 10–11.5–14 µm (Fig. 5J).

Distribución. Golfo de México, Florida (EE. UU.), y en Isla del Carmen Campeche, México (Cruz-Barraza et al., 2020). Nuevo registro para el litoral norte de Veracruz.

Ecología. Habita en pozas de marea, coloniza las superficies inferiores de rocas, cohabita con briozoarios, poliquetos serpúlidos y ascidias.

Comentarios. En el golfo de México se han reportado tres especies de Timea: T. alcoladoi, T. hechteli y T. stenosclera, las cuales tienen una semejanza en la forma y hábitat, sin embargo, difieren en la coloración, en las dimensiones y categoría de sus espículas (Cruz-Barraza et al., 2020; Ugalde et al., 2021). De acuerdo a las mediciones de las espículas, encontramos mayor semejanza con las características que se describen para T. hechteli (Cruz-Barraza et al., 2020), las dimensiones de los tiloestiles (410-1150 de largo x 8–13.7–20 μm de ancho) se asemejan a las medidas de los especímenes revisados en este trabajo, pero se decidió clasificarlas en dos categorías dado que se encontraron espículas cortas de 200 μm. En la categoría ásteres, el diámetro reportado para oxiásteres por Cruz-Barraza et al. (2020) es de 7.5–22.3–35 μm, los autores citan que en alguna etapa de desarrollo estás microescleras se convierten en esferoxiásteres con un centro grande y radios cortos y robustos, a veces mucronados con puntas afiladas o redondeadas, esta última característica de tipo esferoxiáster se observó de manera predominante en este estudio y con mayor diámetro de hasta 60 μm y con radios de 10–14 μm, los cuales son lisos y afilados en los extremos.

Timea hechteli se diferencia de las otras dos especies reportadas para el golfo de México por presentar variaciones en las dimensiones y categoría de las espículas, Timea alcoladoi presenta megaescleras tipo subtiloestile (185–571–1010 × 4–10–20 μm) y en la categoría áster son tipo estrongiláster (5–10.3–15 μm) (Cruz-Barraza et al., 2020). Mientras, en T. stenosclera las megaescleras son tiloestiles cortos (145–250–335 x 1–2.5–5.2 μm), y presenta dos categorías de ásteres: esferoxiásteres (18–22–26 μm), y oxiásteres (7–10.9–14.5 μm) (Ugalde et al., 2021). La coloración en vivo de las esponjas al parecer también es diferente, la coloración de T. hechteli es amarillo ocre (Cruz-Barraza et al., 2020), dato que coincide a lo observado en este estudio, en cambio, la coloración que se reporta para T. alcoladoi y T. stenosclera es anaranjado (Cruz-Barraza et al., 2020; Ugalde et al., 2021).

Figura 5. Timea hechteli en espigones de Tuxpan, Veracruz, México. A-C, color y superficie de la esponja. D, tracto de espículas. E, megaescleras y microescleras. F, tiloestiles largos. G, tiloestiles cortos y microescleras. H, variaciones en la forma del tilo. I, esferoxiásteres. J, esferoxiásteres y oxiáster (flecha blanca). Barra de escalas: E= 100 μm; F= 50 μm; G= 25 μm; H= 25 μm; I= 50 μm; J= 25 μm.

Orden: Suberitida Chombard & Boury-Esnault, 1999

Familia: Halichondriidae Gray, 1867

Género: Hymeniacidon Bowerbank, 1858

Especie: Hymeniacidon cf. heliophila (Wilson, 1911)

Sinónimos: Stylotella heliophila Wilson, 1911; Stylotella simplissima sensu Procter, 1933

Material examinado. CP-00020, Tuxpan, Veracruz, México, zona intermareal de los espigones (20°59’27.65” N, 97°19’4.48” O), 11 de mayo, 2024.

Descripción. Esponja incrustante a masiva de 4–7 mm de espesor, con protuberancias digitiformes y/o fistulas de aproximadamente 10 mm de altura, es de color anaranjado en vivo, superficie rugosa, al tacto es de consistencia compresible y blanda (Fig. 6A-B). La coloración cambia a café oscuro al preservalos en alcohol.

Esqueleto. Megaescleras generalmente desordenadas, en las proyecciones fistulares las espículas parecen formar tractos espiculares.

Espículas. Estiles lisos, rectos o ligeramente curvados, de tres tamaños: estiles largos de 300– 342–409/5–7–9 µm (Fig. 6C), estiles medianos de 208–262–296/3.8–5–8 µm (Fig. 6D-E), estilos cortos de 131–173–206/2.9–4–5.2 µm (Fig. 6D-E).

Distribución. Brasil (Muricy et al., 2011), mar Caribe (Díaz et al., 1993), Guyana (van Soest, 2017), golfo de México, Carolina del norte (Wilson, 1911) y Florida (Little, 1963). Primer registro para la costa atlántica mexicana.

Ecología. Coloniza la pared vertical y parte superior de las rocas que componen los espigones del intermareal inferior, habita en lugares expuestos al embate de las olas y también en las oquedades donde se observa el crecimiento de fistulas. Cohabita con briozoos incrustantes, ascidias y macroalgas.

Comentarios. La morfología, coloración y hábitat de H. cf. heliophila coincide con las descripciones de otros autores, excepto con las dimensiones de las espículas, Wilson (1911) reporta espículas de menor tamaño (120-350/4-8 µm), al igual Little (1963) reporta espículas pequeñas (128–278–345 x 2–4–5 µm). En cambio, Díaz et al. (1993) reportan para otras localidades del atlántico occidental espículas ligeramente más grandes en longitud (130–450/3– 10 µm), así también, van Soest (2017) reporta para Guyana espículas de mayor longitud (320– 411–479/3–7.6–9.5 µm). Actualmente el estatus taxonómico de H. heliophila se considera válido (de Voogd et al., 2024), sin embargo, estudios genéticos realizados a muestras del Atlántico e identificadas como H. heliophila resultaron ser Hymeniacidon pervelis (Turner, 2020). Ambas especies son similares morfológicamente y habitan en ambientes intermareales y submareales, pero H. pervelis es considerada exótica y de distribución global, su introducción en diferentes partes del mundo se atribuye al tránsito marítimo; actualmente hay evidencia que está presente en el Atlántico occidental como en Argentina, Brasil, y el norte del golfo de México (Samaai et al., 2022; Turner, 2020). La realización de estudios genéticos podrá ayudar a determinar con certeza la identidad de la especie que está presente en el litoral de Tuxpan, Veracruz.

Figura 6. Hymeniacidon cf. heliophila en espigones de Tuxpan, Veracruz. A-B, forma y coloración en vivo. C, estiles largos.

D-E, estiles medianos y cortos. Barra de escalas: C= 200 µm; D= 100 µm; E= 50 µm.

Familia: Suberitidae Schmidt, 1870

Género: Suberites Nardo, 1833

Especie: Suberites aurantiacus (Duchassaing & Michelotti, 1864)

Sinónimos: Laxosuberites aurantiacus (Duchassaing & Michelotti, 1864); Laxosuberites zeteki de Laubenfels, 1936; Suberites aurantiaca (Duchassaing & Michelotti, 1864); Suberites zeteki (de Laubenfels, 1936); Terpios aurantiaca Duchassaing & Michelotti, 1864; Terpios zeteki (de Laubenfels, 1936).

Material examinado. CP-00024, Tuxpan, Veracruz, México, zona intermareal de los espigones (20°59'39.26" N, 97°19'11.35" O), 11 de mayo, 2024.

Descripción. Esponja incrustante con superficie aterciopelada en pozas de marea y superficies expuestas a la marea baja, en las paredes verticales de las rocas presenta una forma masiva con vesículas y lóbulos, de superficie lisa y ligeramente compresible. Coloración verde marrón externamente, y amarillo internamente (Fig. 7A-B). Cambia a color beige al preservalos en alcohol.

Esqueleto. Tractos de espículas en dirección a la superficie de la esponja (Fig. 7C).

Espículas. Tiloestiles en dos categorías; tiloestiles largos rectos y lisos de 431–571–755/4–6–10 µm (Fig. 7D); tiloestiles cortos rectos y lisos de 95–207–372/2–3–5 µm (Fig. 7E).

Figura 7. Suberites aurantiacus en espigones de Tuxpan, Veracruz. A-B, forma y coloración de la esponja. C, tractos de espículas. D, megaescleras. E, estiles largos y estile corto. Barra de escalas: D= 200 µm; F= 100 µm.

Distribución. Brasil (Fortunato et al., 2020), Colombia (Quirós-Rodríguez et al., 2017), Venezuela (Amaro y Ramírez, 2011), golfo de México en laguna de Términos Campeche (CastellanosPérez et al., 2020) y laguna Chelem, Yucatán (Ugalde et al., 2021). Se amplía la distribución de S. aurantiacus para el litoral norte de Veracruz, México.

Ecología. Habita en la zona intermareal de los espigones, coloniza las superficies expuestas de las rocas, en oquedades, y en pozas de marea, cohabita con briozoarios, balanos y macroalgas.

Comentarios. Las variaciones en el color y forma que presentó S. aurantiacus en la zona de estudio también se han reportado en otras localidades del golfo de México (Amaro y Ramírez, 2011; Castellanos-Pérez et al., 2020; Ugalde et al., 2021) y en Brasil (Fortunato et al., 2020). Es habitual encontrar esta especie en aguas poco profundas, en superficies expuestas y en pozas de marea (Fortunato et al., 2020), inclusive habita en lagunas costeras (Ugalde et al., 2021), colonizando raíces sumergidas de mangle rojo (Castellanos-Pérez et al., 2020). Este resultado constituye el tercer registro de S. aurantiacus para el sur del golfo de México, los primeros dos registros fueron para la laguna Términos, Campeche (Castellanos-Pérez et al., 2020) y para la laguna Chelem, Yucatán (Ugalde et al., 2021).

Orden: Tetractinellida Marshall, 1876

Familia: Tetillidae Sollas, 1886

Género: Cinachyrella Wilson, 1925

Especie: Cinachyrella alloclada (Uliczka, 1929)

Sinónimos: Cinachyra alloclada Uliczka, 1929; Trachygellius cinachyra Laubenfels, 1936

Material examinado. CP-00029, Tuxpan, Veracruz, México, zona intermareal de los espigones (20°59'27.67" N, 97°19'4.39" O), 10 de enero, 2024.

Descripción. Forma esférica de 2.2 cm de diámetro y 1.4 cm de altura; superficie rugosa y fuertemente híspida, las espículas se aprecian a simple vista, con porocálices pequeños de 2–3 mm de diámetro y 2 mm de profundidad; la consistencia es ligeramente compresible (Fig. 8AB). Coloración en vivo amarillo, cambia a color beige en alcohol.

Esqueleto. Ectosoma cubierto de sedimento, el esqueleto es principalmente radial compuesto por tractos de espículas óxeas (y modificaciones) y protrienas, las cuales se extienden desde el centro hasta la superficie (Fig. 8C).

Espículas. Óxeas en tres categorías. Óxeas tipo I, fusiformes, muy largas, rectas y anchas de 1900–3050–4250/20–26–32 µm (Fig. 8D). Óxeas tipo II, fusiformes, rectas y delgadas de 1120– 1544–1935/7.5–12–15 µm (Fig. 8E). Óxeas tipo III, angulosas de 2050–2352–2755/20–24–27 µm (Fig. 8F, I, J). Estilos de 1115–1955–3003/22.5–26–31 µm (Fig. 8G). Protrienas de 1750– 2777–5050/2.3–6–10 µm (Fig. 8H, K). Prodienas de 1115–1783–2450/2.5–3.7–5 µm (Fig. 8L). Anatrienas de 1110–1913–3250/4.5–5.2–6.1 µm (Fig. 8M). Óxeas curvadas poco comunes de 80–108–140/4–6–8 µm (Fig. 8N). Sigmaespiras de 7.9–9–11.8/1–1.2–1.5 µm (Fig. 8O).

Distribución. Brasil, mar Caribe y golfo de México (Cárdenas et al., 2009; Gómez y HerasEscutia, 2022; Hadju et al., 2011; Rützler y Smith, 1992). Nuevo registro para el litoral norte de Veracruz.

Ecología. Habita en el intermareal inferior de los espigones, sobre las rocas y entre las oquedades, cohabita con macroalgas.

Comentarios. Las categorías y dimensiones de las espículas que presentó C. alloclada concuerdan con las descripciones de Rützler y Smith (1992) y Hadju et al. (2011), sin embargo, esta especie es similar en morfología y coloración con C. apion, ambas especies habitan aguas someras, para diferenciarlas es necesario la revisión de sus espículas y de sus dimensiones (Gómez y HerasEscutia, 2022; Hadju et al., 2011; Rützler y Smith, 1992). Cinachyrella alloclada se caracteriza por presentar dos categorías de óxeas fusiformes, además de otra categoría de óxea tipo curvada y lisa (Hadju et al., 2011), mientras, C. apion presenta solo una categoría de óxeas fusiformes (Rützler y Smith, 1992). Esta esponja es reportada para los arrecifes coralinos de Veracruz (De la Cruz-Francisco et al., 2016, Gómez y Heras-Escutia, 2022), también se ha reportado para los rompeolas del Caribe colombiano (David-Colón y Marin-Casas, 2020).

Figura 8. Cinachyrella alloclada en espigones de Tuxpan, Veracruz, México. A-B, forma, coloración y superficie de la esponja. C, esqueleto radial. D, óxea I. E, óxea II. F, óxea III. G, estile. H, protriena. I-J, óxea III. K, protriena. L, prodiena. M, anatriena. N, óxea curvada. O, sigmaespira. Barra de escalas: D= 300 µm; E= 200 µm; F= 200 µm; G= 200 µm; H= 150 µm; I-N= 20 µm; O= 10 µm.

Las especies identificadas como C. vickersii, H. epiphytica y H. cf. heliophila representan nuevos registros para las costas mexicanas ya que no se mencionan en estudios previos realizados en el sur del golfo de México (De la Cruz-Francisco et al., 2016, 2017; Gómez, 2007; Gómez y Heras-Escutia, 2022; Rützler et al., 2009; Ugalde et al., 2015; 2021), estos resultados incrementan el conocimiento de las esponjas marinas en México. En el caso de las especies P. ruetzleri, T. hechteli, S. aurantiacus y C. alloclada se registran por primera vez para el litoral norte de Veracruz. Anteriormente, la presencia de estas especies se había documentado para los arrecifes coralinos del centro de Veracruz, para el litoral de Campeche y en la laguna Chelem, Yucatán (Cruz-Barraza et al., 2020; Gómez y Heras-Escutia, 2022; Ugalde et al., 2021).

Las esponjas marinas que habitan en los espigones de Tuxpan no siempre se aprecian a primera vista ya que presentan formas incrustantes y masivas, y habitan en espacios específicos, por ejemplo H. epiphytica vive asociada a macroalgas; T. hechteli se encontró exclusivamente debajo de las rocas; C. alloclada se observó principalmente entre las oquedades de las rocas y es la única especie que presentó forma esférica, el resto de las especies colonizan las paredes verticales y la parte superior de las rocas, las cuales son de color anaranjado (C. vickersii, H. cf. heliophyla), rojo marrón (P. rueztleri) y verde marrón (S. auranticus). Esta comunidad de esponjas habita principalmente en el intermareal inferior de los espigones, zonación que es similar a las esponjas que habitan en litorales rocosos naturales (De la Cruz-Francisco et al., 2017; Rodríguez-Muñoz et al., 2023).

Por otra parte, en términos de composición de especies, las esponjas encontradas en los espigones de Tuxpan son diferentes a las esponjas que habitan en los litorales rocosos de Veracruz, diferencias que se pueden atribuir a la naturaleza del sustrato, ya que en el intermareal rocoso de Montepío, el sustrato es un antiguo derrame de lava, la cual se extiende hacia el mar cerca de 60 m (Vassallo et al., 2014); mientras, en Barra de Cazones el intermareal rocoso es una plataforma abrasiva de arenisca de aproximadamente 1 km de extensión (De la Cruz-Francisco et al., 2017; Rodríguez-Muñoz et al., 2023). A diferencia de estos dos intermareales naturales, los espigones de Tuxpan son estructuras de poca extensión y están compuestos por bloques de piedras angulares, las cuales se encuentran superpuestas unas sobre otras, este acomodamiento de las rocas genera grietas, oquedades y pozas de marea, y justamente en estos espacios se encontró a la mayoría de las esponjas. Se ha mencionado que estos lugares crípticos favorecen el establecimiento de muchos organismos marinos como las esponjas (David-Colón y Marin-Casas, 2020), por lo tanto, los espigones son igual de importantes que los litorales rocosos naturales para el establecimiento de esponjas marinas y de otros grupos de invertebrados marinos.

Para concluir, las siete especies de esponjas identificadas en este trabajo contribuyen al conocimiento de la biodiversidad marina en México y del litoral norte de Veracruz. Así mismo, estos resultados demuestran la importancia que representan los espigones como hábitats alternos para el establecimiento de esponjas marinas, se espera que futuros estudios continúen añadiendo nuevos registros de especies para la región.

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece a Flor Teresa Sosa Hernández, Jennifer Alina Candanedo García y Sheyla Stefany Hernández Perea, quienes brindaron su apoyo en los muestreos de campo. A los revisores anónimos por sus comentarios y sugerencias.

REFERENCIAS

Aguilera, M. A., Broitman, B. R. & Thiel, M. (2014). Spatial variability in community composition on a granite breakwater versus natural rocky shores: Lack of microhabitats suppresses intertidal biodiversity. Marine Pollution Bulletin, 87(1–2), 257–268. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.07.046

Amaro, M. & Ramírez, I. (2011). Nuevos registros de esponjas (Porifera) para el Golfo de Cariaco, Venezuela. Boletín del Instituto de Oceanografía Venezuela, 50(2), 133–147.

Arvizu-Coyotzi, J. K. (2019). Caracterización macrobentónica de la zona litoral entre punta Gorda a Antón Lizardo, Veracruz [Tesis de Maestría, Universidad Veracruzana]. https://www.uv.mx/veracruz/mep/files/2019/10/TesisExamenKarina.pdf

Cárdenas, P., Menegola, C., Rapp, H. T. & Díaz, M. C. (2009). Morphological description and DNA barcodes of shallow-water Tetractinellida (Porifera: Demospongiae) from Bocas del Toro, Panama, with description of a new species. Zootaxa, 2276, 1–39.

Carter, H. J. (1879). Contributions to our knowledge of the Spongida. Annals and Magazine of Natural History, 3, 284–360.

Castellanos-Pérez, P. D. E. J., Vázquez-Maldonado, L. E., Ávila, E. & Cruz-Barraza, J. A. (2020). Diversity of mangrove rootdwelling sponges in a tropical coastal ecosystem in the Southern Gulf of Mexico region. Helgoland Marine Research, 74, 1–9. https://doi.org/10.1186/s10152-020-00545-6

Child, C. A. (1992). Shallow water Pycnogonida of the Gulf of Mexico. Florida Marine Research Institute, 9, 1–86.

Cruz-Barraza, J. A., Vega, C., Rützler, K. & Salas-Castañeda, M. (2020). Morphological and molecular taxonomy of Timea (Porifera: Timeidae) from the Gulf of Mexico with the description of a new species and re-description of T. hechteli. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 1–13. https://doi.org/10.1017/S002531542000017X

David-Colón, J. D. & Marin-Casas, D. H. (2020). Poríferos asociados a rompeolas en el departamento de Sucre (Caribe colombiano). Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 44(173), 996–1007. https://doi.org/10.18257/raccefyn.1038

De la Cruz-Francisco, V., González -González, M. & Morales -Quijano, I. (2016). Faunística y distribución de Demospongiae: Porifera del Arrecife Enmedio, Sistema Arrecifal LobosTuxpan, México. CICIMAR Oceánides, 31(1), 7–16.

https://doi.org/10.37543/oceanides.v31i1.155

De la Cruz-Francisco, V., Orduña-Medrano, R. E., Paredes-Flores, J. E., Vázquez-Estrada, R. I., González-González, M. & Flores-Galicia, L. (2017). Una aproximación a la florística y faunística de la costa rocosa El Pulpo, Cazones, Veracruz, México. CICIMAR Oceanides, 32, 39–58. https://doi.org/10.37543/oceanides.v32i1.195

de Voogd, N. J., Alvarez, B., Boury-Esnault, N., Cárdenas, P., Díaz, M.-C., Dohrmann, M., Downey, R., Goodwin, C., Hajdu, E., Hooper, J. N. A., Kelly, M., Klautau, M., Lim, S. C., Manconi, R., Morrow, C., Pinheiro, U., Pisera, A. B., Ríos, P., Rützler, K., Schönberg, C., Turner, T., Vacelet, J., van Soest, R. W. M. & Xavier, J. (2024). World Porifera Database. Hymeniacidon heliophila (Wilson, 1911). Accessed at: https://www.marinespecies.org/ porifera/porifera.php?p=taxdetails&id=132652 on 2024-08-14.

Díaz, M. C., Pomponi, S. A. & Van Soest, R. W. M. (1993) A systematic revision of the central West Atlantic Halichondrida (Demospongiae, Porifera). Part III: Description of valid species. In: Uriz, M.-J. & Rützler, K. (Eds.), Recent Advances in Ecology and Systematics of Sponges. Scientia Marina, 57(4), 283–306.

Fortunato, H. F. M., Pérez, T. & Lobo-Hadju, G. (2020). Morphological description of six species of Suberitida (Porifera: Demospongiae) from the unexplored north-eastern of Brazil, with emphasis on two new species. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 1–12. https://doi.org/10.1017/S0025315420000296

García-López, D. Y., Mateo-Cid, L. E. & Mendoza-González, A. C. (2017). Nuevos registros y lista actualizada de las algas verdes (Chlorophyta) del litoral de Veracruz, México. Gayana Botánica, 74(1), 41–56. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432017005000104">http://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432017005000104

Gómez, P. & Heras-Escutia, N. (2022). Porifera (Demospongiae) con nuevos registros para México. En: Hernández-Aguilera, J. L. & Arenas-Fuentes, V. (eds.) Ecología y el Antropoceno en el Arrecife: un elemento del complejo arrecifal veracruzano (115–147). Universidad Veracruzana, México.

Gómez-López, P. (2011). Esponjas marinas y de agua dulce (Porifera). En: Cruz-Angón, A. (ed.). La biodiversidad en Veracruz, estudio de estado (217–224). CONABIO, México.

Hadju, E., Peixinho, S. & Fernandez, J. C. C. (2011). Esponjas Marinhas da Bahia, Guia de campo e Laboratório. Serie Libros 45. Museu Nacional, Rio de Janeiro, 276 pp.

Hooper, J. N. A. (2002). Family Raspailiidae Hentschel, 1923. In: Hooper, J.N.A., Van Soest R.W.M. (eds). Systema Porifera: A Guide to the Classification of Sponges (469–510). Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow.

Landa-Cansigno, C., Mateo-Cid, L. E., Mendoza-González, A. C. & Guerrero-Analco, J. A. (2019). Macroalgas marinas del litoral rocoso Neovolcánico de Veracruz, México. Acta Botánica Mexicana, 126, e1525. https://doi.org/10.21829/abm126.2019.1525

Little, F. J. Jr. (1963). The sponge fauna of the St. George’s Sound, Apalache Bay, and Panama City Regions of the Florida Gulf Coast. Tulane Studies in Zoology, 11(2), 31–71.

López-Portillo, J., Moreno-Casasola, P., Silva R, Martínez, M. L., Jiménez-Orocio, O., Chávez, V., Mendoza-González, G., Cruz, C., Vázquez, G., Lithgow, D., García-Franco, J. G. & Castillo-Campos, G. (2023). La zona costera del municipio Tuxpan, Veracruz. INECOL, Veracruz, 80 pp.

Masi, B. P., Macedo, I. M. & Zalmon, I. R. (2009). Benthic community zonation in a breakwater on the north coast of the state of Rio de Janeiro, Brazil. Brazilian Archives of Biology and Technology, 52(3), 637–646.

Mateo-Cid, L. E., Mendoza-González, A. C., García-López, D. Y., Hernández-Casas, C. M. & Méndez-Guzmán, I. (2024). Diversidad de algas marinas bentónicas del litoral de Veracruz,

México. Acta Botanica Mexicana, 131, e2316. https://doi.org/10.21829/abm131.2024.2316

Muricy, G., Lopes, D. A., Hajdu, E., Carvalho, M. S., Moraes, F. C., Klautau, M., Menegola, C. & Pinheiro, U. (2011) Catalogue of Brazilian Porifera. Museu Nacional, Série Livros 46, Rio de Janeiro, Brasil, pp. 1–300.

Quirós-Rodríguez, J. A., Medrano-Mangones, W. J. & Santafé-Patiño, G. G. (2017). Esponjas (Porifera: Demospongiae) de raíces sumergidas de Rhizophora mangle en la bahía de Cispatá, Córdoba, Caribe colombiano. Revista Mexicana de Biodiversidad, 88(1), 80–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.rmb.2017.01.023">http://dx.doi.org/10.1016/j.rmb.2017.01.023

Rodríguez-Muñoz, S., Granados-Vargas, N. & De la Cruz-Francisco, V. (2023). Análisis de la comunidad vágil y sésil del intermareal rocoso de cazones, Veracruz, México. Novitates Caribaea, (22), 25–50. https://doi.org/10.33800/nc.vi22.337

Rützler, K. & Smith, K. P. (1992). Guide to the Western Atlantic species of Cinachyrella (Porifera: Tetillidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 105(1), 148–164.

Samaai, T., Turner, T. L., Kara, J., Yemane, D., Ngwakum, B. B., Payne, R. P. & Kerwath, S. (2022). Confirmation of the southern African distribution of the marine sponge Hymeniacidon pervelis (Montagu, 1814), in the context of its global dispersal. PeerJ, 10, e14388. http://doi.org/10.7717/peerj.14388

Turner, T. (2020). The marine sponge Hymeniacidon perlevis is a globally-distributed exotic species. Aquatic Invasions, 15(4), 542–561. http://doi.org/10.3391/ai.2020.15.4.01

Ugalde, D., Fernandez, J. C. C., Gómez, P., Lobo-Hajdu, G. & Nuno-Simões. (2021). An update on the diversity of marine sponges in the sourthen Gulf of Mexico coral reefs. Zootaxa, 5031(1), 1–112. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5031.1.1

van Soest, R. W. M. (2017). Sponges of the Guyana Shelf. Zootaxa, 4217(1), 1–225. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4217.1.1

van Soest, R., Carballo, J. L. & Hooper, J. (2012). Polyaxone monaxonids: revision of raspailiid sponges with polyactne megascleres (Cyamon and Trikentrion). Zookeys, 239, 1–70. https://doi.org/10.3897/zookeys.239.3734

Vassallo, A., Dávila, Y., Luviano, N., Deneb-Amozurrutia, S., Vital, X. G., Conejeros, C. A., Vázquez, L. & Álvarez, F. (2014). Inventario de invertebrados de la zona rocosa intermareal de Montepío, Veracruz, México. Revista Mexicana de Biodiversidad, 85(2), 349–362. https://doi.org/10.7550/rmb.42628

Wilson, H. V. (1911). Development of sponges from dissociated tissue cells. Bulletin of the Bureau of Fisheries, 30, 1–30.

Zea, S. & De Weerdt, W. (1999). Haliclona (Haliclona) epiphytica n. sp. (Porifera, Demospongiae, Haplosclerida), a seaweed-dwelling sponge from the Colombian Caribbean. Beaufortia, 49(13), 171–176.

Cómo citar: De la Cruz-Francisco, V. (2025). Esponjas marinas (Porifera: Demospongiae) de los espigones de Tuxpan, Veracruz, con nuevos registros para México. Novitates Caribaea, (25), 1–20.

https://doi.org/10.33800/nc.vi25.366